ला नीना: प्रभाव, तंत्र और पूर्वानुमान

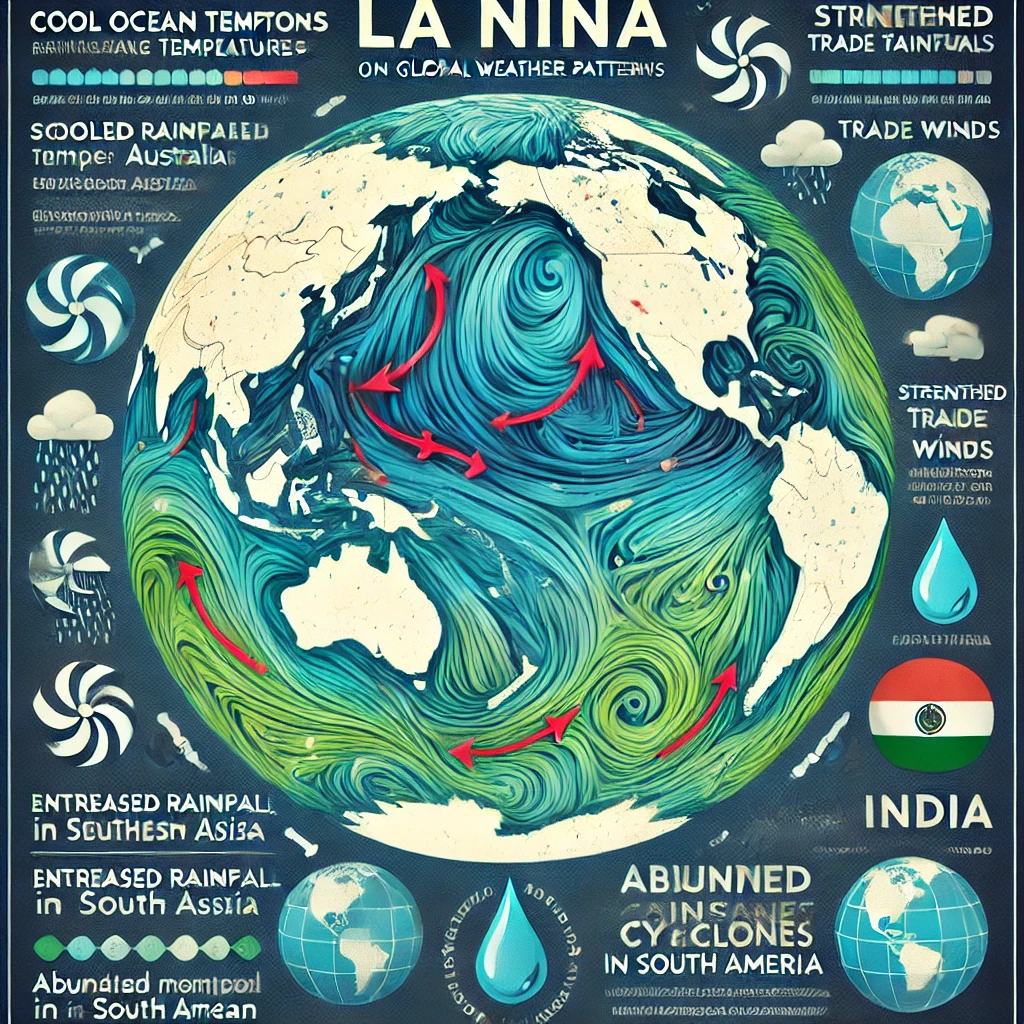

ला नीना (La Niña) एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर मानसून, कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

ला नीना: परिभाषा और तंत्र

- परिभाषा:

ला नीना प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य गिरावट है। इसे “शीत घटनाओं” (Cold Events) के रूप में भी जाना जाता है। - तंत्र:

- पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में गिरावट होती है।

- इस दौरान व्यापारिक पवनें (Trade Winds) तेज हो जाती हैं और अधिक गर्म पानी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में धकेला जाता है।

- इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र (इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया के पास) में गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ बनती हैं, जबकि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र (दक्षिण अमेरिका के पास) में ठंडी और शुष्क परिस्थितियाँ रहती हैं।

ला नीना का प्रभाव (Impacts)

1. भारत और दक्षिण एशिया:

- सकारात्मक:

- भारत में ला नीना सामान्य या अधिक मानसून वर्षा लाने में मदद करता है।

- यह कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुकूल होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है।

- नकारात्मक:

- अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होती है।

- इससे जनहानि, संपत्ति का नुकसान और फसलों को नुकसान हो सकता है।

- ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड और कोहरा बढ़ता है।

2. वैश्विक प्रभाव:

- अमेरिका:

- दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर सूखे की स्थिति बनती है।

- उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक ठंड और बर्फबारी होती है।

- ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया:

- इन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की घटनाएं होती हैं।

- अफ्रीका:

- दक्षिणी अफ्रीका में अच्छी बारिश होती है, जो कृषि के लिए फायदेमंद होती है।

- पूर्वी अफ्रीका में सूखा और भुखमरी की संभावना रहती है।

3. चक्रवात:

- ला नीना के दौरान अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (हैरिकेन) की संख्या और तीव्रता बढ़ जाती है।

2023-24 में ला नीना और भारत: करेंट अफेयर्स से जुड़ा विश्लेषण

- लंबा ला नीना (Triple-Dip La Niña):

- 2020 से 2023 तक, लगातार तीन वर्षों तक ला नीना की स्थिति रही, जिसे “ट्रिपल-डिप ला नीना” कहा गया।

- इसने भारत में लगातार तीन अच्छे मानसून और कृषि उत्पादन में वृद्धि का कारण बना।

- हालांकि, अत्यधिक बारिश के कारण असम, उत्तराखंड और बिहार में बाढ़ की घटनाएं भी बढ़ीं।

- 2024-25 में प्रभाव:

- वर्तमान में, एल नीनो (La Niña का विपरीत चरण) की संभावना अधिक है, लेकिन पिछले वर्षों के ला नीना के प्रभाव से भारत के जलवायु पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है।

- इस चरणांतरण के कारण मानसून के दौरान क्षेत्रीय असमानता बढ़ सकती है।

- दक्षिणी भारत:

- 2023 में तमिलनाडु और केरल में बारिश की कमी दर्ज की गई, जो ला नीना के कमजोर पड़ने के प्रभावों को दर्शाता है।

- यह अगले मौसम के लिए जल प्रबंधन और कृषि योजनाओं में चुनौती खड़ी कर सकता है।

ला नीना का पूर्वानुमान और तैयारी

- पूर्वानुमान तकनीक:

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) जैसे संस्थान ENSO (El Niño-Southern Oscillation) के चरणों की निगरानी करते हैं।

- सटीक मॉडल और उपग्रह डेटा का उपयोग करके ला नीना और अन्य जलवायु घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है।

- तैयारी:

- कृषि:

- मानसून आधारित कृषि प्रणाली में फसल विविधीकरण और सिंचाई प्रणाली को मजबूत करना।

- बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जल निकासी और जल संरक्षण उपाय अपनाना।

- आपदा प्रबंधन:

- बाढ़ और सूखे के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।

- प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए संसाधनों का प्रबंधन।

- वैश्विक स्तर पर सहयोग:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय सहायता।

- कृषि:

निष्कर्ष

ला नीना एक जटिल जलवायु घटना है जिसका प्रभाव वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर गहरा है। भारत जैसे देश, जहां कृषि मानसून पर निर्भर करती है, ला नीना का प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं।

हालांकि ला नीना आमतौर पर भारत के लिए अनुकूल मानसून लाता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। बेहतर पूर्वानुमान और प्रभावी नीति निर्माण के माध्यम से इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

Leave a Reply